話題のショートドラマとは?SNSで拡大する縦型ショートドラマの魅力と成功事例

近年、縦型ショートドラマがSNSを中心に爆発的な人気を誇り、特にZ世代においてその影響力を強めています。TikTokをはじめとするプラットフォームでは、短時間で視聴できるエンターテインメントが急速に広がり、映像やドラマを見るスタイルが変化しています。このトレンドは単なる流行に留まらず、新たなマーケティング手法としても注目されるようになりました。

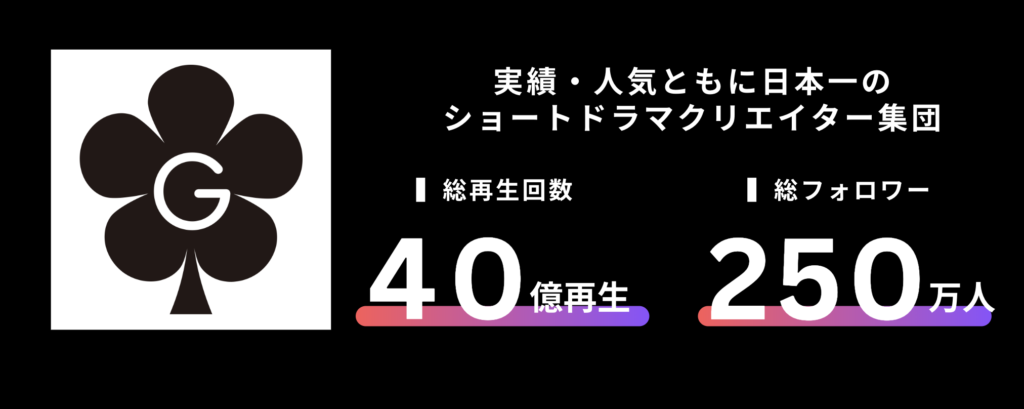

今回、ショートドラマの急成長を牽引する「ごっこ倶楽部」を運営する株式会社GOKKO CEO田中聡氏に話を伺い、ショートドラマがなぜここまで注目されるに至ったのか、その背景に迫ります。また、田中氏の視点を交えながら、市場規模や具体的な成功事例を紹介し、バズり続けるコンテンツを生み出す秘訣に迫ります。

【ごっこ倶楽部とは?】

ショートドラマとは?

——まず、ショートドラマとはどのようなものを指すのでしょうか?

一般的には”縦型” と “短尺” のイメージが強いと思いますが、ごっこ倶楽部での捉え方は違います。今TikTokを始めとしたSNSで流行っているショートドラマとは、視聴者とドラマの作り手側(以降クリエイター)とでインタラクティブなやり取りが発生するドラマのことを言います。

ここでのショートドラマは、視聴者のいいねやコメント、シェアといったフィードバックを反映しドラマを作り続ける、まさに視聴者と一緒に作り上げていくようなドラマを指しています。この視聴者との双方向的な関係が、ショートドラマを特徴づける大きな要素です。

これが、ごっこ倶楽部が考える “ショートドラマの定義” です。

以下はTikTokで1,000万回以上再生されたごっこ倶楽部の作品『心の階段』。主人公の大学生が、母の死をきっかけに、その大切さとこれまでの行いに対する後悔を強く感じるストーリー。再生数だけでなく、コメント数も約6,000件超えと多くの視聴者の共感を集めました。

@gokko5club 身近な人を、大切にしてますか? #心の階段 #反抗期 #後悔 #母親 #ショートドラマ #短編ドラマ #ドラマ #映画 #ドラマティッカー #ごっこ倶楽部

ショートドラマ流行の理由

—— ショートドラマは「TikTok上半期トレンド大賞2024」で大賞を受賞するなど、今すごくブームですね。なぜそこまでの広がりを見せているのでしょうか?

その背景には、スマートフォンでの動画視聴の習慣化があります。TikTokやYouTubeショート、Instagramのリールなどで、縦型動画を長時間視聴する層が急速に拡大しています。

ほとんどの人が「スマホを見よう!」と意識的に思っているわけではなくて、電車での移動中や、ちょっとした待ち時間などに無意識のうちに開いているケースが圧倒的に多いです。そういった『すきま時間』をいかに効率良く過ごすかを考えると、SNSで安くて可愛い服を探そうとか、面白い情報を得ようとか、結果的に手軽に価値のある情報が得られるスマホに自然と手が伸びている状況です。

そして、TikTok、YouTube、Instagramなど縦型の動画プラットフォームの優先度や信頼度が、SNSユーザーの中で高くなっているのが大きな要因です。多くのユーザーが、縦型動画が最も効率的に時間を過ごせる形式だと気づいたから、そこに時間を使うようになりました。

※画像は「TikTok上半期トレンド大賞2024」の発表会で、「ショートドラマ」を代表する形でごっこ倶楽部が登壇した際の様子

—— 短い動画から、より長い動画へと変化していった背景は?

当初15秒とか30秒しか上げられなかった動画の尺が、60秒、3分、10分と徐々に伸びていきました。これは完全にプラットフォーム側の戦略で、視聴者にアプリにできるだけ長く滞在してもらいたいと言う意図ですね。

この変化はクリエイターの表現方法にも影響しています。今まで短尺の動画で、可愛くもしくはかっこよく踊っていた人たちも、流石に3分は踊っていられないし、視聴者も飽きてしまう。そうなった時、動画に起承転結やオチをつけて長い時間見てもらえるようにする。

この流れとショートドラマが見事にマッチしたわけです。

—— 視聴者のニーズの変化も感じられますね。

そうですね。視聴者が求めていることをちゃんと汲み取ることは極めて重要だと思っています。ショートドラマが流行り始めた初期は、スマホで撮影したドラマや、素人が作ったドラマが大量に出てきていました。それを見続けると、視聴者はより高いクオリティの作品を求めるようになります。

今だと地上波で放送された作品の短尺版や切り抜きなども増えていますが、過激なシーンの放送ができないなど、規制が非常に厳しいですよね。一方で、Netflixのような配信プラットフォームでは、より過激なシーンも表現できます。そういった意味でも、縦型ショートドラマには新しい可能性があると確信しています。

—— その可能性は具体的にどう広がっているんでしょうか?

日本では、ショートドラマアプリであるBUMPさんやTopShortさん、ReelShortさんなどを中心に、1話課金型のドラマコンテンツが急速に増加しています。これは従来のプラットフォームでは実現できなかった表現の自由度と、安定した収益モデルを両立させる可能性を大いに示しています。視聴者のニーズとクリエイターの創造性が、新しいコンテンツ形式を生み出している。そんな手応えを感じています。

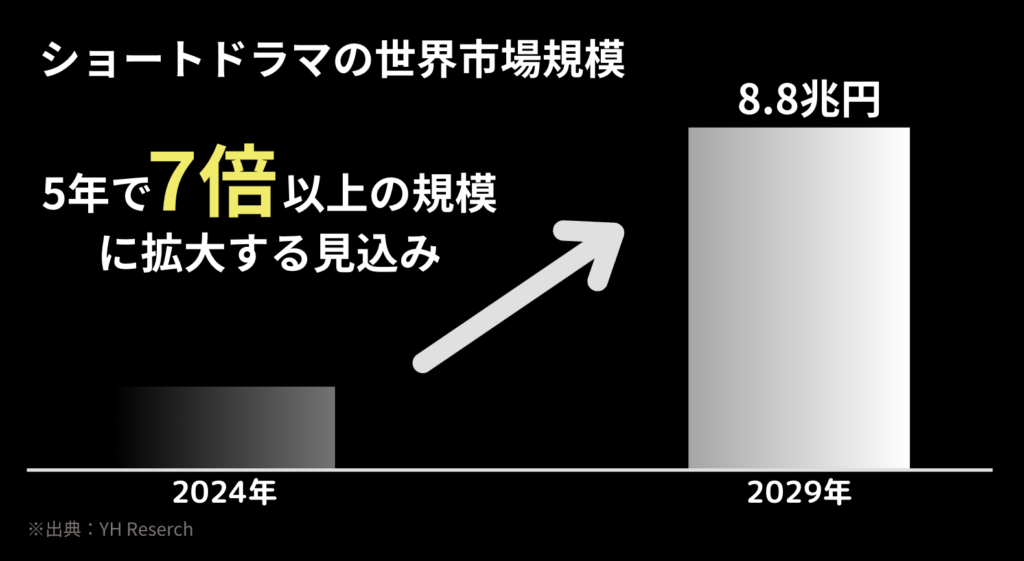

ショートドラマの市場規模

—— ショートドラマの市場規模は拡大しているのでしょうか?

ショートドラマの市場は急速に拡大していて、現時点で、2029年には世界で約8.8兆円規模になると予測されています。

2023年には8,000億円、2024年には1.2兆円と成長を続け、2029年にはその規模が飛躍的に拡大する見込みです。

日本のテレビCMの市場は1.8兆円と言われているので、単純計算ですが、その5倍もの市場規模になっているんですよね。漫画でさえも世界で1.4兆円なので、ショートドラマはエンタメコンテンツとしてのニーズが非常に高いと言えますね。

広告としてショートドラマが選ばれる理由

—— 最近、多くの企業の広告でショートドラマが活用されているのを目にします。ショートドラマを用いたマーケティング手法が今注目されているのはなぜですか?

まず、Z世代はTVを見なくなっていることが背景として大きいと思います。Z世代はTVを持たない人が増えてきており、テレビCMなどのマス広告や一方的なオンライン広告に対して強い抵抗感を持っています。広告だとわかった瞬間にスキップするのが当たり前の世代ですね。

企業は広告を見てもらうためにお金をかける一方で、視聴者は広告を見ないためにお金をかけるんです。この構造が新しい広告手法を必要としている背景にあります。

一方で、では視聴者は広告は一切見ないのか?と言うと、それも違います。コンテンツとして優れた広告は、昔から確実に視聴者の心を掴んできました。長い広告でもコンテンツとして面白ければ見てもらえます。つまり、広告が煙たがられるのは、純粋にコンテンツとして面白くないと判断されているからなんです。

—— そこでショートドラマが選択肢の一つになるわけですね。

その通りです。今絶対にやってはいけないのは、面白くないコンテンツを視聴者に無理やり見せることです。質の高いドラマであれば、視聴者は自発的に見てくれる。この観点から見ると、ドラマには本質的な強みがあります。

そもそもドラマが面白いので、その中に広告があっても見てもらえる。それが広告を作るときに一番重要なポイントだと思います。必ずしもショートドラマである必要はありませんが、限られた時間で魅力的なストーリーを展開できる点で、ショートドラマは理想的なフォーマットと言えますね。

例えば、単純にお水を飲んで「おいしい!」と繰り返し言わせても、視聴者には響きませんが、汗をかいた人がお水を飲むシーンを見せれば、誰もがその「おいしさ」に共感できるはずです。また、単にお弁当を美味しそうに食べるシーンを見せるのではなく、作り手の想いや葛藤を描くことで、商品に新たな文脈と価値を付加できる。これこそがドラマの真価であり、広告であっても視聴者が見てくれる理由なのです。多くの企業がショートドラマ形式を採用し始めているのは、このような可能性に気づき始めたからだと思います。

—— ショートドラマを活用した広告を作る際、「商品を何秒間映してほしい」など従来の広告手法との調整も必要になりそうですね。

確かに、「商品を何秒映す」や「商品名を連呼する」など、従来の広告手法にはそれなりの効果があります。ただし、今の世代の人たちはそのような広告にアレルギー反応を感じていることを、きちんと理解をする必要があります。

冒頭のインタラクティブなやり取りの話に戻りますが、それは広告でも言えることです。例えば今までの広告であれば、商品のラベルが絶対に見えるように映していたものを、あえて映さずに意図的に曖昧にすることで「あの商品は何?」とコメントが生まれていくこともあります。このようなインタラクティブな要素こそ、現代の広告に求められているのではないでしょうか。

—— 制作側として気をつけるべきポイントは何でしょうか?

よくあるのは、目的と手段が完全に逆になっているパターンです。今広告でショートドラマが活用されるようになっているのは、 “見てもらえる” からです。面白いコンテンツを作る要素にドラマがあるのに、ショートドラマを作れば見てもらえるよね?となりつつあり、手段と目的が 完全に入れ替わってしまっている “つまらない企業ショートドラマ” が続出しています。また、企業の意図を組み込みすぎてストーリーの魅力が失われてしまうケースも少なくありません。

重要なのは、まず視聴者が見たいと思えるドラマを作ることです。その上で、自然な形で商品やブランドの価値を織り込んでいく。このバランス感覚が、ショートドラマを活用した広告の成功の鍵となっています。

企業でのショートドラマ成功事例

—— 企業さんとのドラマ制作の成功事例はありますか?

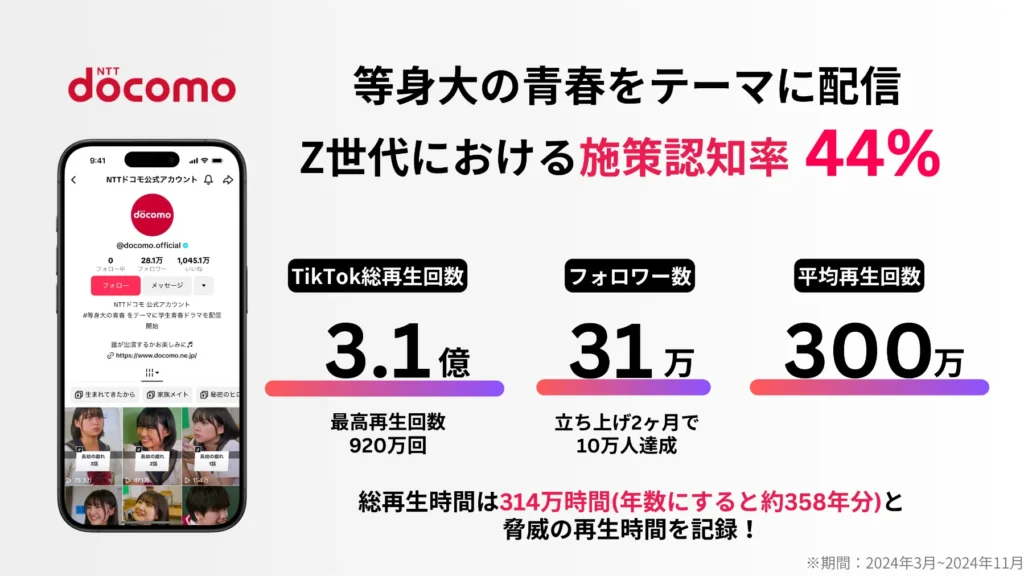

ごっこ倶楽部の事例で言うと、1番はNTTドコモ様の事例ですね。

@docomo.official

NTTドコモ様は、「NTTドコモ公式アカウント」という企業名でアカウントを運営しているのにもかかわらず、25万人という驚異的なフォロワー数を獲得しています。

実際に認知度調査をすると、Z世代の44%がNTTドコモの公式アカウントのことを認知しています。これが1番凄いことだと感じています。ドラマを見て、読後感でアカウントをフォローしてくれているので、NTTドコモのあの作品が好き!というように自然な形での企業好感度向上に成功しています。これは本当にいい事例だと思っています。

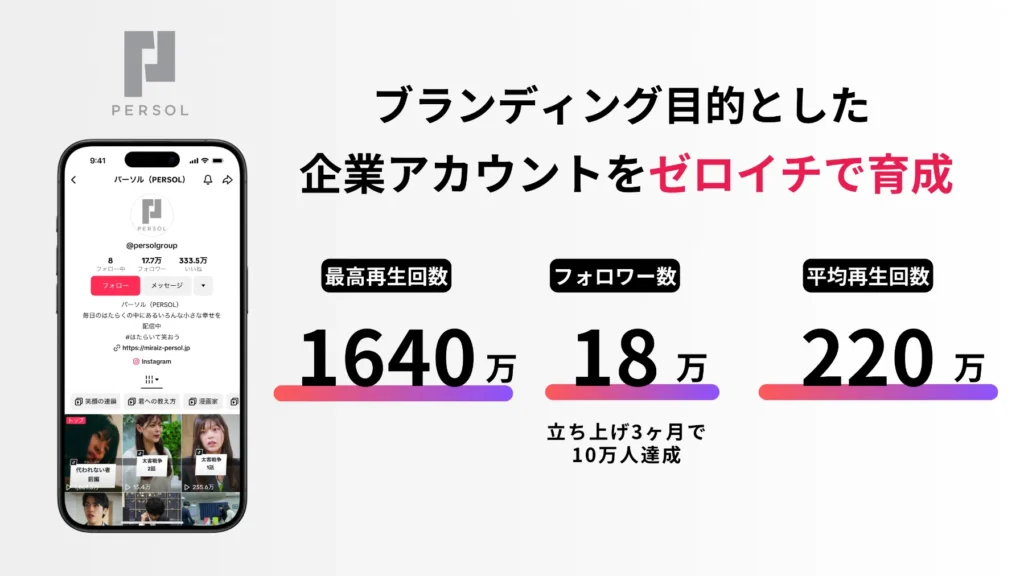

—— 他の印象的な成功事例を教えていただけますか?

そうですね、日本テレビ様とパーソル様の事例もすごく面白いです。

パーソル様は「はたらいて、笑おう」をテーマに展開したショートドラマが大きな反響を呼んでいます。アカウント開設からわずか1年で17.8万人のフォロワーを獲得し、若年層へのブランド認知度を大幅に向上させています。特に、従来のテレビ施策と比較して約140倍ものコスト効率を実現しました。日常的な働き方をテーマにした作品が視聴者の共感を呼び、自然な形でフォロワー数を伸ばしていった好例と言えますね。

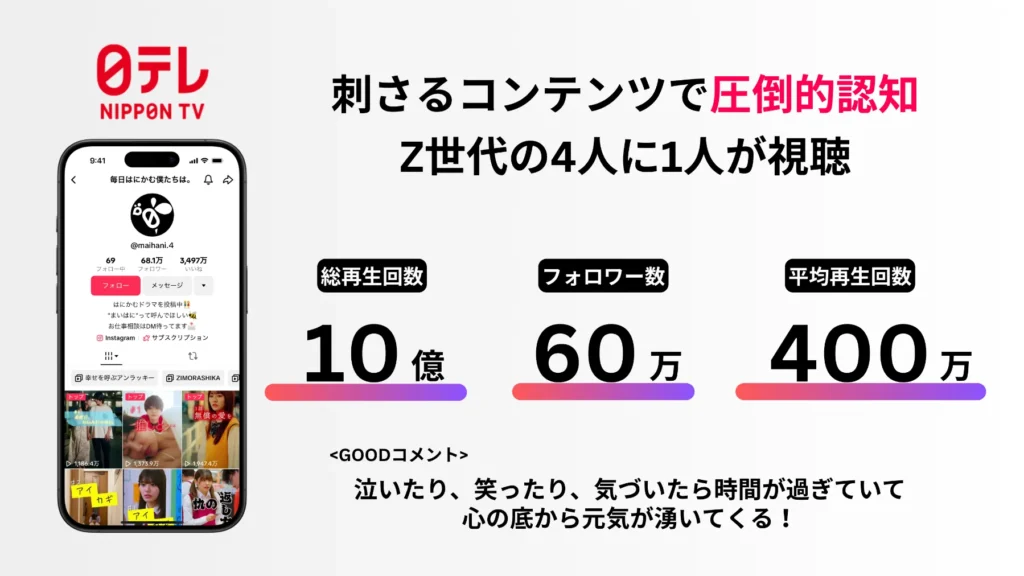

また、日本テレビ様の「毎日はにかむ僕たちは」というショートドラマは、TikTokで10億回という驚異的な再生数を記録しました。若者の日常的な恋愛や感情を丁寧に描いた内容が、Z世代の心を掴み、高いエンゲージメントを生み出しています。同世代の3分の1が作品を認知するまでになり、結果として日本テレビ様のブランド価値向上にも大きく貢献しています。

—— 前例がない中で、これらの取り組み当初はどのように進めてきたのでしょうか?

ごっこ倶楽部のピュアコンテンツを参考にしました。ピュアコンテンツとは、企業クライアントのいない純粋なオリジナル作品のことを指します。私たちは日々のピュアコンテンツ制作を通じて、何が視聴者に響くのか、どうすれば面白いドラマが作れるのか、絶え間ないトライアンドエラーを重ねています。企業案件では、基本的にピュアコンテンツで成功しているものを作るようにしています。実績のある例を参考に作るので、基本的に失敗する理由がないです。唯一注意するのは、クライアントの要望を入れすぎてコンテンツの質を損なわないことです。

—— クライアントとの意見の相違など、難しい場面はないのでしょうか?

「私たちはCMは作りません。ドラマを作っているんです。」と伝えるようにしています。もちろんそのドラマを作る中で、商品の認知に繋がるように作りますが、ドラマのクリエイティブな部分には干渉しないことを事前に約束していただいて作っています。例えば、先ほどの話でもありましたが、『このシーンで必ず商品を映してほしい』と要望があった場合、それがストーリーの自然な流れを壊すものであれば、別の方法を提案させていただきます。

ただし、商品の認知のされ方に齟齬が生じる表現であればもちろん修正します。クリエイティブの質を保ちながら、企業としての目的も達成する—— そのバランスを常に意識しています。

ごっこ倶楽部の目指す世界

—— ショートドラマ業界で再生数、フォロワー数がNo.1のごっこ倶楽部ですが、今後どのようなことを目指しますか?

ごっこ倶楽部が会社になったきっかけは、クリエイティブな作品を継続して作れる環境を整えたいという思いでした。しかし現在、日本では映像作品を作り続けることが、クオリティが高くなればなるほど難しくなっています。クオリティの高い作品を作る上では、キャスト、スタッフ、ロケ地、衣装、小道具など相応の投資が必要です。しかし、日本のテレビ業界はそれらの制作費をスポンサーに依存しています。つまり、スポンサーがいいよと言わないと作品を作れない、スポンサー待ちの状態です。

韓国やハリウッドは作品のクオリティを着実に向上させている一方で、日本はテレビの視聴率が下がり、スポンサーがお金を出さない構造になってきているために制作費が落ち、作品のクオリティを上げられない状況に陥っています。

スポンサーもお金を出さないので作品数が減り、クリエイターの打席数も減る。打席数が減るとクリエイターも育たないから、良い作品が生まれなくなる。この負のスパイラルを、私たちは何としても断ち切らなければならないと考えています。

質の高いコンテンツを作り続けるためには、従来のようにスポンサーからの支援だけに頼るモデルだけでなく、エンドユーザーからの直接的な支援、つまりコンテンツ販売が不可欠です。なので、ごっこ倶楽部としては、まず「縦型ショートドラマを一つの文化にしていくこと」を目指しています。

ショートドラマで新しいマネタイズポイントを作り、エンタメのリーダーとして新しい風穴をあけること。それを1番達成したいですね。

—— どのようにして、縦型ショートドラマを文化にしていくのでしょうか?

縦型ショートドラマを文化にしていくためには、まず私たち自身が作品のクオリティを高め、視聴者や業界全体にその価値を認めてもらうことが必要です。現在、ショートドラマは国内でブームになりつつありますが、Netflixやテレビドラマと比べると、まだクオリティ面では競い合うまでには至っていない状況です。今後は、私たちがそれらのコンテンツに並ぶような作品を制作し、特に国際的な賞の獲得を目指すことで、業界全体の水準を引き上げたいと考えています。

Netflixが2021年に初めてエミー賞を受賞し、そこから4年間連続で賞を取り続けたことで、Webドラマの地位を大きく変えたように、私たちも縦型ショートドラマでエミー賞やアカデミー賞、カンヌ国際映画祭といった世界的な賞を狙っていきます。これによって視聴者の見方が変わり、クリエイターもその水準を目指すようになり、結果として縦型ショートドラマのクオリティが飛躍的に向上していくと考えています。

単に作品を作るだけではなく、国際的な評価を得ることで、縦型ショートドラマをエンターテインメント業界に欠かせない一つの文化として定着させたいと考えています。これが、私たちが縦型ショートドラマを文化にしていくための大きなステップです。

ショートドラマを活用したPRを検討している方へ

—— 最後に、ショートドラマでのPRを検討している方へ向けてメッセージをお願いします。

Z世代に向けた、ブランド認知や好感度向上の目的とショートドラマの相性は抜群です。認知度と好感度の両方を上げることができている企業は少ないと思います。ショートドラマのブームがきている現状を踏まえると、このタイミングを逃すべきではないです。2025年には企業マーケティングの主流となると予測しています。

テレビCMの100分の1のコストで実現できる今こそ、参入の好機です。もしこの記事を読んで、少しでも興味を持っていただけたら、今すぐチャレンジしてみてほしいです。あと2年くらい経つと、本当に勝ち目がなくなるので!ぜひお問い合わせお待ちしています。

まとめ

縦型ショートドラマは、SNSを中心に急成長を遂げ、2029年には世界で約8.8兆円規模まで拡大すると予測される注目市場です。特にZ世代向けのマーケティング手法として、従来のTVCMの100分の1のコストで高い認知度と好感度を獲得できる新たな可能性を秘めています。

業界No.1の再生数とフォロワー数を誇るごっこ倶楽部は、NTTドコモをはじめとする多くの企業と成功事例を生み出してきました。2025年には企業マーケティングの主流となることが予測される今こそ、縦型ショートドラマ活用の好機です。新しいマーケティングの可能性を探るなら、ぜひごっこ倶楽部にご相談ください。